Мы уже рассказывали о том, почему для Узбекистана так важна ратификация Факультативного протокола к Конвенции CEDAW. Мы разбирали громкие международные кейсы, показывали, как вмешательство Комитета ООН спасало женщин и детей от бездействия национальных систем.

История женщины из Узбекистана, которая пережила десятки нападений, угрозы убийством и бездействие правоохранительных органов, происходит прямо сейчас. И которая могла бы развиваться иначе, если бы была возможность обращения к международному мониторингу и разбирательству.

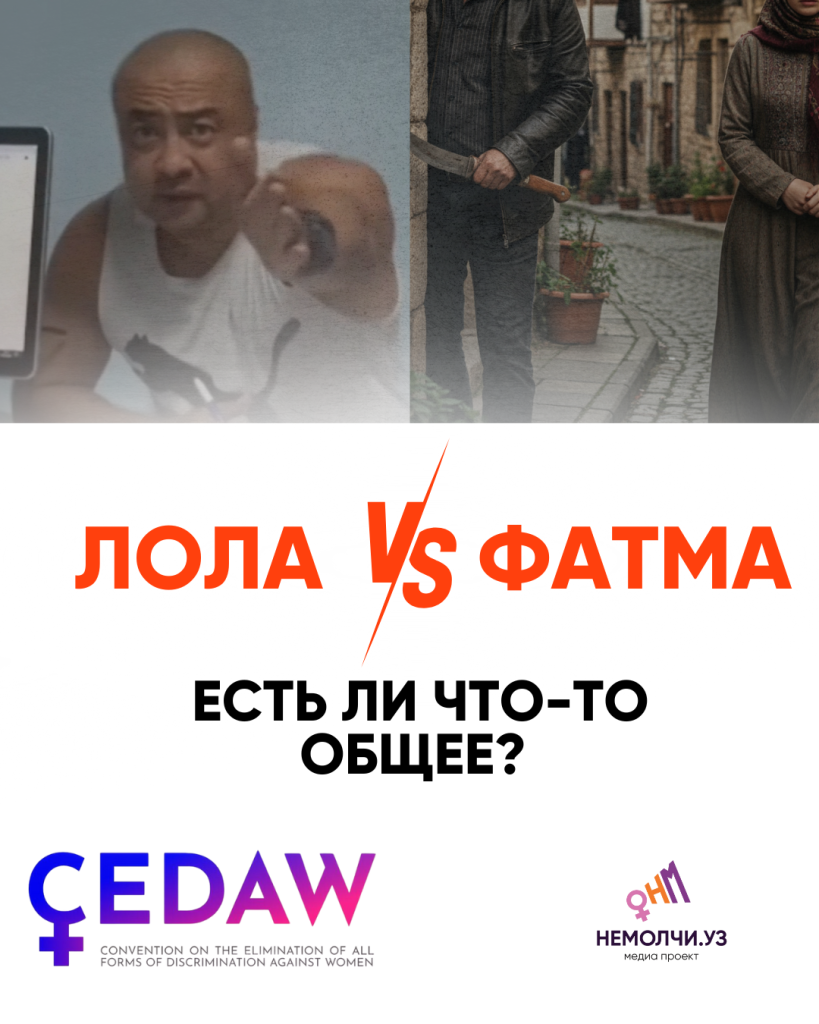

История Лолы (имя изменено) — это хроника отчаяния и постоянной угрозы жизни, которая длится уже несколько лет. С марта 2021 года, когда она решилась на развод, её бывший муж превратил её существование и жизнь её близких в непрекращающийся кошмар. Угрозы убийством, слежка, систематические избиения продолжались очень долго.

Лола обращалась за защитой в правоохранительные органы после каждого нападения. Всего она подверглась как минимум десяти нападениям и пять раз получала охранные ордера. Однако формальная бумага оставалась пустым жестом — агрессор продолжал преследовать её, появлялся у дома, нападал на улице и в общественном транспорте, избивал на глазах у свидетелей.

Судебные процессы и разбирательства лишь подчеркивали беспомощность системы. На каждое заявление Лолы следовали отписки: «недостаточно доказательств». Когда бывший муж избивал её прямо в автобусе, дело дошло до суда, но разбирательство затянулось на неопределённый срок. Когда он установил камеру наблюдения напротив её дома, заявление также повисло в воздухе. Даже после угроз группового изнасилования и регулярных побоев наказанием стали лишь штрафы и исправительные работы.

Участковый, к которому женщина обращалась снова и снова, открыто говорил: «Лола опа, я вам верю, что это он, но он же не сознается. Нам нужны свидетели и видео». Но как можно требовать от жертвы домашнего насилия «доказательств», когда агрессор нападает внезапно, а свидетели часто боятся вмешиваться?

Ситуация усугублялась тем, что бывший муж Лолы уже имел судимости по другим статьям. Но даже будучи рецидивистом, он оставался безнаказанным. По словам женщины, его отец, адвокат, сам представлял его на судах и добивался для сына минимальных наказаний.

В результате Лола оказалась в ловушке. Она бояласьвыходить из дома одна, передвигалась по городу только в сопровождении родственников, постоянно ждала нападения и ежедневно ощущала угрозу жизни. Её дети и близкие также стали мишенью агрессии: бывший муж открыто угрожал им расправой, следил за ними и сообщаел Лоле, что «смерть брата будет на её совести».

Эта история показывает: даже когда у женщины есть десятки заявлений, охранные ордера, медицинские заключения и прямые доказательства угроз, система не способна защитить её. Напротив, ответственность перекладывается на саму жертву, а агрессор остаётся на свободе и продолжает разрушать жизнь женщины и её семьи.

Если бы Узбекистан ратифицировал Факультативный протокол к Конвенции CEDAW, у Лолы появилась бы возможность обратиться за справедливостью на международный уровень. Она могла бы подать жалобу в КЛЖД, который рассмотрел бы её дело и обязал государство устранить пробелы в защите, обеспечить наказание для агрессора и гарантировать безопасность для неё и её детей. Но пока такой возможности нет, Лола остаётся один на один со своим страхом и с системой, которая не выполняет своей главной функции — защищать.

Австрия: история Фатмы Йылдырым

История Фатмы Йылдырым — трагический пример того, к чему приводит недооценка рисков и формальное отношение к угрозам домашнего насилия.

Фатма вышла замуж за Ирфана Йылдырыма в 2001 году. От предыдущего брака у неё уже было трое детей, младшей — всего три года. Брак не сложился, и в июле 2003 года Фатмарешила развестись. Ирфан не согласился и начал угрожать убить её и детей, если она пойдёт на развод.

4 августа он напал на Фатму и угрожал ей по телефону. Он приходил к ней на работу, преследовал её, устраивал сцены. Находите параллели с историей Лолы? Фатма сообщала об угрозах, просила задержать агрессора, подавала заявление о судебном запрете. Но в удовлетворении её ходатайства отказали. Лишь 26 августа, после подачи заявления о разводе, Фатма получила судебный приказ о защите для себя и младшей дочери.

Однако ордер не остановил Ирфана. 11 сентября, когда Фатма возвращалась домой с работы, он подкараулил и нанёс смертельное ножевое ранение. Женщина погибла на глазах у соседей.

После её смерти интересы детей представляли Венский центр по борьбе с домашним насилием и Ассоциация за доступ женщин к правосудию. Они утверждали: трагедия произошла из-за системных ошибок — отказа задержать агрессора, слабой оценки рисков, недостатка координации между органами, отсутствия должного просвещения сотрудников и нежелания прокуратуры ходатайствовать об аресте.

Австрийские власти оправдывались: Ирфан не имел судимостей и «не производил впечатления агрессивного». (Опять же, проводя параллель с историей Лолы — в нашем случае были и доказательства, и прошлые судимости). Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) признал: государство должно было действовать иначе. Ордер на арест был необходим, поскольку угрозы были реальными, а права агрессора не могут ставиться выше права женщины на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность.

Комитет обязал Австрию:

• усилить контроль за исполнением законодательства о домашнем насилии,

• добиваться более оперативного привлечения виновных к ответственности,

• наладить координацию между полицией и судами,

• обучать сотрудников работе с делами о гендерном насилии.

История Фатмы Йылдырым, как и история Анхелы Гонсалес, о которой мы писали ранее, стала прецедентом на международном уровне. Она показала: когда государство недооценивает опасность агрессора, последствия могут быть смертельными.

Есть ли общее у Лолы и Фатмы?

Суть их дела – общая, немотря на все различия. Обе женщины снова и снова обращались в правоохранительные органы, предоставляли доказательства угроз и насилия, получали охранные ордера. Но ордера оставались лишь бумагой, а заявления — пустыми словами в архиве.

В обоих случаях полиция и суды действовали формально: «недостаточно доказательств», «не производил впечатления агрессивного», «он не признаётся». Ответственность за сбор доказательств перекладывалась на самих женщин, а реальная защита так и не была обеспечена.

Фатма погибла, потому что её угрозы восприняли как преувеличение. Лола сегодня жива лишь чудом — но её жизнь превратилась в ежедневное ожидание новой атаки.

Комитет CEDAW в деле Фатмы Йылдырым признал: государство нарушило обязательство проявлять должную осмотрительность и поставило «права правонарушителя выше права женщины на жизнь». В истории Лолы мы видим то же самое: агрессор остаётся безнаказанным, а женщина и её близкие продолжают жить в страхе.

Эти параллели показывают: дело Лолы — не личная трагедия, а часть глобальной проблемы. Там, где государство не выполняет свои обязательства по защите женщин и детей, последствия неизбежны: либо жизнь в постоянном страхе, либо — как в случае Фатмы — смерть.

Истории Лолы и Фатмы Йылдырым демонстрируют одно и то же: когда государство не обеспечивает действенных механизмов защиты, женщины и дети оказываются беззащитными перед агрессором. Формальные законы, охранные ордера, даже судебные решения не работают, если за ними нет политической воли, чёткой практики и реальной ответственности.

В случае Фатмы именно обращение её представителей в Комитет CEDAW позволило признать вину государства и обязать его изменить подход к делам о домашнем насилии. Австрия пересмотрела законодательство, усилила подготовку судей и полиции, ввела более строгие меры против агрессоров. Эти реформы стали возможны благодаря международному механизму контроля — Факультативному протоколу.

В Узбекистане история Лолы пока не завершилась трагедией, но она наглядно показывает: сегодняшней системы недостаточно. Женщина, пережившая десятки нападений, всё ещё вынуждена сама доказывать очевидное, а агрессор остаётся на свободе.

Ратификация Факультативного протокола к Конвенции CEDAW дала бы женщинам Узбекистана возможность добиваться справедливости на международном уровне, если национальные механизмы не сработали. Это стало бы сигналом для государства: бездействие в таких делах — это нарушение международных обязательств.

Такой шаг позволил бы:

• признать детей самостоятельными жертвами домашнего насилия, а не «частью семейного конфликта»,

• обязать суды и полицию рассматривать угрозы как реальные риски,

• усилить механизмы наказания для агрессоров,

• внедрить международные стандарты защиты в национальную практику.

Minimizary