Ратификация Факультативного протокола (ФП) к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ или CEDAW) — это, на мой взгляд, стратегически важный и необходимый шаг для современного Узбекистана. Если государство действительно стремится укреплять права женщин и обеспечивать эффективное правосудие, то этот шаг станет естественным продолжением уже начатых реформ.

Протокол открывает сразу две новые возможности. Во-первых, он даёт женщинам (и всем гражданам) право подать индивидуальную жалобу в международный орган — Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин — если внутри страны они не нашли соответствующей защиты. Во-вторых, он позволяет Комитету проводить расследования в случаях серьёзных или систематических нарушений прав женщин.

Таким образом, один международный документ работает как для отдельно взятых граждан, так и для государства в целом, и обе процедуры направлены на ликвидацию дискриминации в отношении женщин. Для женщин — это шанс добиться справедливости хотя бы на международном уровне, когда национальные механизмы оказались бессильны. Для государства — это дополнительный инструмент, который помогает корректировать законы и практику, включая судебную, с тем чтобы реформы не оставались на бумаге, а реально защищали женщин и укрепляли доверие общества.

Недаром в преамбуле Факультативного протокола подчёркивается решимость государств «обеспечить полное и равное предоставление женщинам всех прав человека и основных свобод и принимать эффективные меры по предотвращению нарушений этих прав и свобод».

Например, в 2019 году был принят Закон «О защите женщин от притеснения и насилия». Его статья 2(2) прямо закрепляет приоритет международного договора над национальным законодательством. И среди таких договоров, кроме более общих Международных пактов о гражданских и политических правах (МПГПП) и по социальным, экономическим и культурным правам (МПЭСКП), ключевым является именно CEDAW — основной международный документ по защите женщин от дискриминации, к которому Узбекистан присоединился ещё в 1995 году. Но одной Конвенции все же недостаточно, нужен и механизм её практической реализации. А Факультативный протокол именно предлагает такие механизмы – чрез индивидуальные дела и расследования, если есть риск систематических грубых нарушений прав женщин.

Что это даст женщинам?

- Доступ к международной справедливости.

Если женщина прошла все инстанции, включая судебные, внутри страны и не нашла защиты, у неё появится возможность обратиться в Комитет CEDAW. Даже сам факт существования такой опции станет важным сигналом для судей, прокуроров, сотрудников внутренних органов, включая участковых: игнорировать государственные реформы по защите прав женщин больше не получится.

- Системные изменения.

Каждое рассмотренное дело сопровождается рекомендациями Комитета, которые государство обязано учитывать. Это помогает выявлять слабые места — от пробелов в законах до ошибок в работе правоохранительных органов.

- Больше доверия к государству.

Когда женщины знают, что их голос может быть услышан не только дома, но и на международном уровне, это укрепляет чувство защищённости и надежду на справедливость, придает силы отстаивать свои права и внутри своей страны.

Что это даст государству?

На практике Узбекистан получает «бесплатно» целую команду из 23 международных экспертов — специалистов по правам женщин, гендерному равенству и международным стандартам. Они анализируют отдельные дела, помогают находить системные проблемы и предлагают конкретные решения. Это не наказание, а ресурс для реформ.

Важно подчеркнуть, что Комитет не всегда признаёт нарушения, о которых пишет заявительница (заявитель). С 2000 года, когда Протокол вступил в силу, из 159 поданных жалоб 71 было отклонено как неприемлемые. Были и случаи, когда производство прекращалось, потому что государство уже успело восстановить права женщины или было достигнуто дружественное урегулирование до окончания разбирательства со стороны Комитета. То есть Факультативный протокол обеспечивает в первую очередь такой экспертный диалог, и непредставляет собойнекий карательный механизм.

Почему сейчас?

В последние годы, надо признать, Узбекистан сделал серьёзные шаги по защите прав женщин, хотя и еще много предстоит еще чего сделать исправить: в 2023 году, была введена уголовная ответственность за домашнее насилие (статья 126-1 УК), ограничена возможность смягчения наказания за преступления против несовершеннолетних, были усилены меры против принудительных браков и расширил защиту женщин и детей, и др.

Но одно дело — принять законы, и совсем другое — чтобы они эффективно работали. В реальности мы видим сопротивление на местах: не каждый пока участковый, прокурор или судья готов применять новые нормы. Государство зачастую физически не может уследить за каждым случаем. А через индивидуальные жалобы в Комитет можно выявлять именно те точки, где система даёт сбой, и исправлять их. У адвокатов будет также стимул защищать активно права женщин, если они также будут знать, что у женщины есть возможность дальше подавать в CEDAW, а для этого важно качественно защищать и на национальном уровне. Так возникает и дополнительное стимулирование и адвокатов работать эффективнее и верить, что если не на национальном, то на международном уровне он или она смогут добиться справедливости для своих подзащитных.

Региональный контекст.

Узбекистан остаётся единственной страной Центральной Азии, которая не ратифицировала Факультативный протокол.

Казахстан сделал это ещё в 2001 году,

Кыргызстан — в 2002,

Туркменистан — в 2009,

Таджикистан — в 2014.

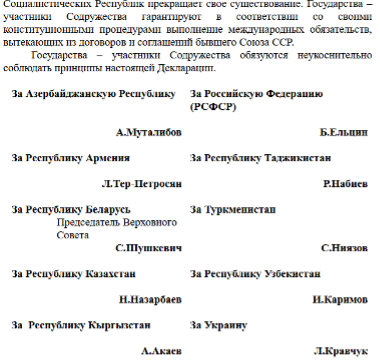

Женщины во всех этих странах уже более десяти лет имеют доступ к международной защите через Комитет CEDAW. Этот доступ стимулировал внутренние реформы — от совершенствования законодательства о противодействии насилию до повышения стандартов судебных процессов. А граждане Узбекистана могут подавать индивидуальные жалобы только в Комитет по правам человека ООН. Но это скорее наследие советских времён, поскольку в соответствии с Алма-Атинской Декларацией СНГ, «Государства – участники Содружества гарантируют в соответствии со своими конституционными процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.» СССР ратифицировал Факультативный протокол к МПГПП в 1991 году, и Узбекистан, подписавАлма-Атинской Декларацией СНГ, фактически продолжил прежние обязательства.

С тех пор прошло более 30 лет, но новых международных механизмов рассмотрения индивидуальных дел для защиты прав граждан, в том числе женщин, так и не появилось.

Сейчас, мне кажется, именно тот момент, когда Узбекистан может показать устойчивость своих реформ — ратифицировать Факультативный протокол к CEDAW и, шире, признать больше процедур индивидуальных обращений во всех профильных комитетах ООН. Параллельно важно разработать национальный механизм по исполнению их решений. Это ускорит реформы и поможет вернуть доверие граждан.

Заключение

Ратификация Факультативного протокола к CEDAW — это не формальность и не уступка международному давлению. Это практический инструмент, который даст женщинам Узбекистана доступ к международной защите, а государству — дополнительный ресурс для совершенствования реформ и укрепления доверия общества. Протокол не наказывает, а помогает: выявляет слабые места, подсказывает решения, создаёт пространство для диалога.

Сегодня, когда в стране уже приняты важные законы по защите женщин, но на практике они ещё сталкиваются с сопротивлением, Протокол может стать связующим звеном между намерениями и результатами. В современном мире, где отношение к женщинам — это индикатор развития общества, этот шаг стал бы для Узбекистана подтверждением серьёзности его намерений. Он усилил бы позиции страны на международной арене и помог бы строить внутри страны более современную правовую культуру, основанную на справедливости и уважении к человеку.

Гульжахон Аманова, юристка в области прав человека (PhD in Legal Studies from Cambridge University, Faculty of Law)